L’alchimie a eu ses heures de gloire à la Renaissance, du 15 au 17ème siècle. Son but : transformer des matériaux courants, comme le fer, le plomb et l’airain, en métaux précieux, et spécialement en or.

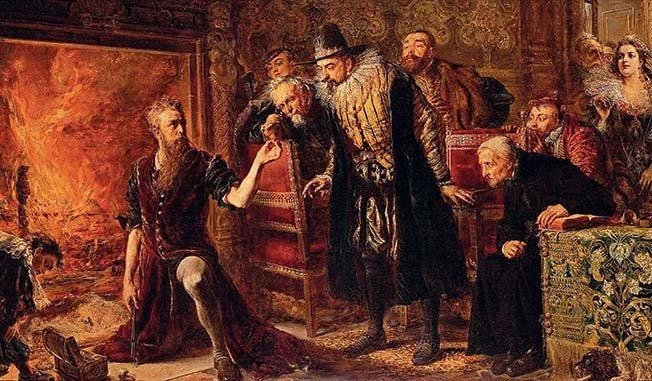

Mais celui qui s’affichait comme ayant découvert « la pierre philosophale », c'est-à-dire la substance mystérieuse qui aurait permis cette miraculeuse transformation, s’exposait à de graves dangers. Quel souverain n’allait pas convoiter le savoir de cet homme, qui sans effort (et sans trop imposer ses sujets), pourrait désormais financer son armée, enrichir son pays et de là, conquérir le monde ?

L’argent ne poussera plus dans la poche du contribuable, mais surgira à partir de savantes combinaisons alchimiques.

C’est exactement ce qui se passa pour Johann Friedrich Böttger, né le 4 février 1682 à Schleiz, en Allemagne.

Issu d'une famille modeste, en 1696, il commence un apprentissage de pharmacien à Berlin, ce qui lui permet d’acquérir des connaissances approfondies en chimie.

Vers la fin de son apprentissage, il se proclame (un peu trop haut et vite) alchimiste et affirme être capable de fabriquer de l’or : une déclaration qui ne va pas tomber dans l’oreille d’un sourd.

De l’éloge de se taire (même quand on découvre la poudre… !)

La nouvelle se propage et Böttger est immédiatement recherché par Frédéric Ier de Prusse qui veut l’employer à la cour. Il s’enfuit à Dresde, où il est capturé cette fois par les agents d’Auguste le Fort. Celui-ci, fasciné par l’idée de réaliser si facilement ses ambitions politiques et militaires, emprisonne Böttger, sans oublier de l’équiper de tout le matériel nécessaire du parfait petit alchimiste.

Sous la contrainte, le pauvre homme commence à travailler ses formules.

Auguste le Fort, déçu par les piètres résultats de son protégé, ou plutôt de son prisonnier, finira par réorienter ses efforts vers un autre objectif : la production de porcelaine, un matériau rare et extrêmement prisé en Europe, jusqu’alors importé à grands frais de Chine.

Johann, accidentellement dit-on, fera tomber un sachet de poudre de kaolin dans le processus de formation de la céramique, ce qui engendrera un procédé étonnant de durcissement des éléments. Il recevra le mérite de cette découverte révolutionnaire, devenant en 1710 le dirigeant de la première manufacture européenne de porcelaine dure à Meissen, symbole de prestige et de richesse dans les cours royales européennes.

Décidément, l’alchimie mène à tout et une fois de plus, on voit que les grandes découvertes se sont faites un peu par hasard.

Mais si l’on réfléchit un peu, cette passion pour la transformation du vulgaire en précieux, de l’ordinaire en raffiné, ne nous rappelle-t-il pas quelque chose ?

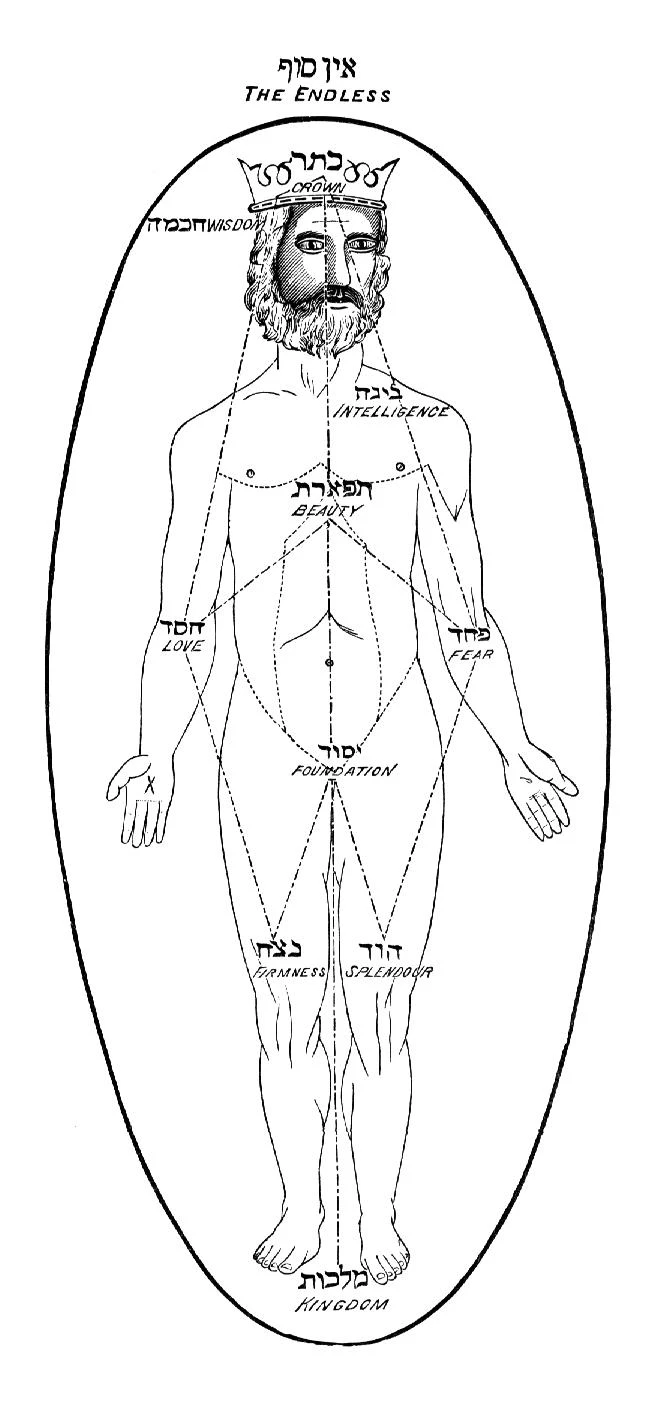

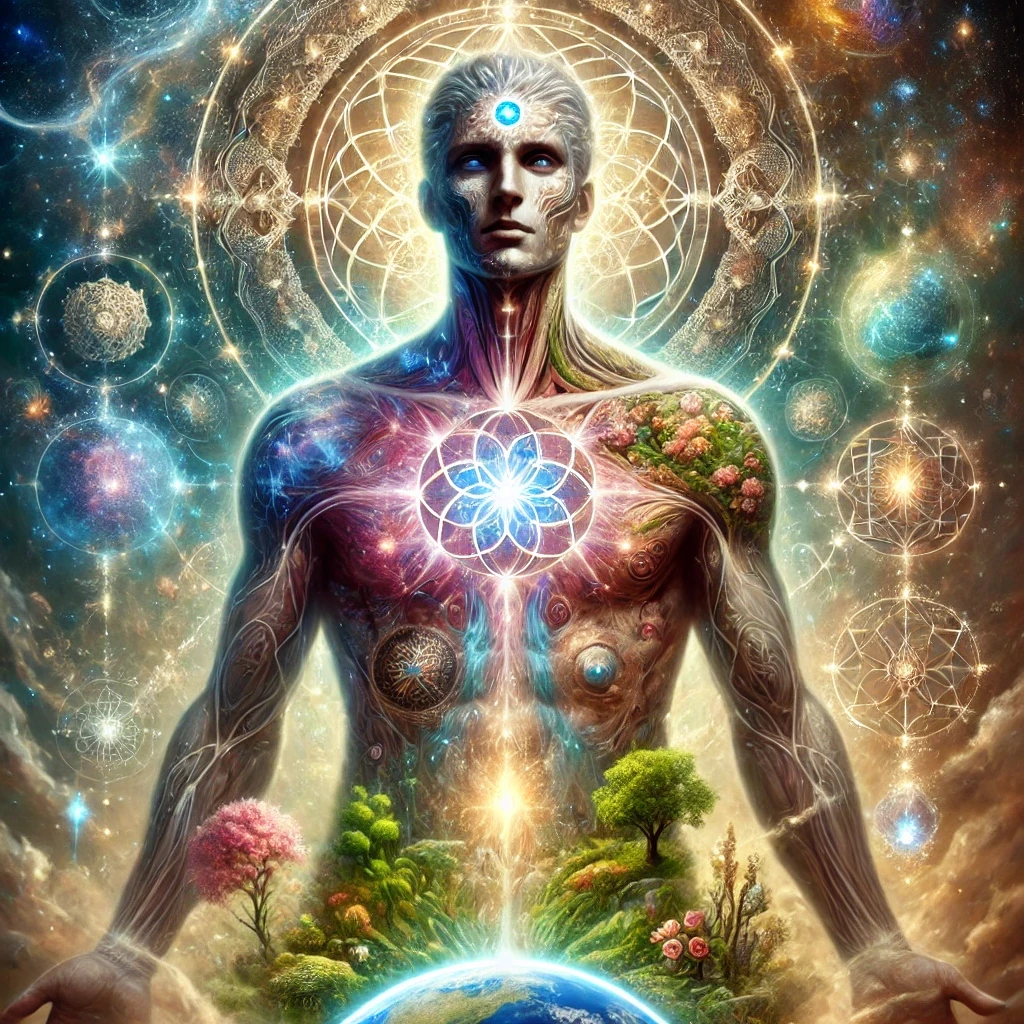

Car la quête des alchimistes n’était pas seulement celle d’un enrichissement matériel. Ils recherchaient « l'état parfait », et voyaient dans l’alchimie, une métaphore à l’élévation de l’âme humaine, devant se débarrasser de ses salissures terrestres pour atteindre une élévation spirituelle.

Idée terriblement juive !

Car c’est bien là, toute la quête du judaïsme : découvrir dans l’obscurité de la matière, l’étincelle divine.

Pour le Juif, la Kédoucha – Sainteté – n’est pas dans les cieux, dans l’abstinence et le retrait du monde, mais justement dans l’art d’oser ici-bas une connexion concrète avec le Très-Haut, à partir de notre corps vivant et faillible.

Adam, notre ancêtre devait être ce récipient de chair et de sang, dépositaire d’une âme totalement pure et maillon entre le divin et le terrestre ; mais il fauta et en conséquence, altéra la matière qui le constituait.

Toute la quête du judaïsme, dorénavant, va être de retrouver cet état de grâce à partir de notre faille.

Aucun découragement possible : c’est justement du quelconque, du trivial, de l’obscur qu’émergera la pierre angulaire, policée et embellie, celle sur laquelle tout l’édifice renaîtra.

Quel programme !

Le Psalmiste le dit si bien : « La pierre négligée par les bâtisseurs, deviendra la perle de l’échafaudage ».

Si ça, ce n’est pas de l’alchimie… !

1 commentaire