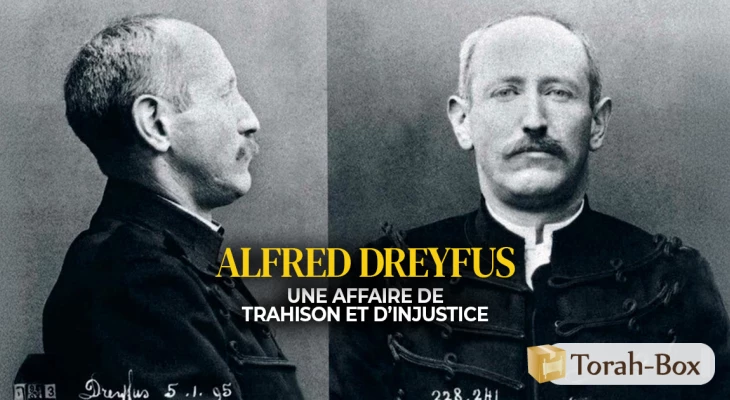

À l'occasion du 130ème anniversaire de la dégradation publique du capitaine Dreyfus, Torah-Box revient sur l'affaire qui aura durablement divisé la société française à l'aube du XXème siècle...

Né le 9 octobre 1859 à Mulhouse, en Alsace, Alfred Dreyfus était le benjamin d’une fratrie de neuf enfants. Ses parents, Raphaël et Jeannette Dreyfus (née Libmann), étaient issus d’une famille juive assimilée et prospère. Raphaël, ancien colporteur, avait fait fortune dans l’industrie textile.

Les Juifs vivaient en Alsace depuis le Vème siècle, mais les premières communautés stables de la région datent du XIème siècle. Comme beaucoup d’autres, ces communautés furent souvent persécutées. En 1215, le Concile de Latran imposa ainsi aux Juifs de porter des vêtements distinctifs et leur interdit de rejoindre les guildes et autres groupes sociaux. En 1349, une grande partie des Juifs d’Alsace furent même massacrés ou expulsés. Ceux qui par la suite revinrent furent fréquemment victimes de violences et d’accusations calomnieuses. Malgré cela, au XVIème siècle, environ 160 familles juives vivaient dans la région.

Lorsque Dreyfus naquit, Mulhouse était une ville prospère d’Alsace. Bien que Raphaël parlât yiddish, la langue maternelle de la plupart des enfants Dreyfus était l’allemand. Seuls Alfred et l’un de ses frères reçurent une éducation en français. En 1871, après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne à la suite de la guerre franco-prussienne, la famille Dreyfus s’installa à Paris.

Engagement militaire exemplaire et vie familiale

En 1878, Alfred Dreyfus intégra l’École Polytechnique à Paris. Il poursuivit ensuite sa formation à l’école d’artillerie de Fontainebleau et accéda au rang de lieutenant en 1885. En 1889, il fut promu capitaine et nommé adjoint au directeur de l’École Centrale de Pyrotechnie Militaire.

En 1890, il fut accepté à l’École Supérieure de Guerre. Peu après, à 31 ans, il épousa Lucie Eugénie Hadamard, une jeune femme de 20 ans issue d’une famille religieuse. Leur mariage fut célébré sous une ‘Houppa à la grande synagogue de Paris par le grand rabbin Zadoc Kahn. Le couple eut deux enfants, Pierre et Jeanne.

L’accusation

Le 1er novembre 1894, le journal La Libre Parole titrait : "Haute trahison : arrestation de l’officier juif Alfred Dreyfus".

Tout commença le 27 septembre 1894, lorsqu’un document contenant des informations confidentielles sur l’armée française fut découvert dans une poubelle de l’ambassade d’Allemagne. Ce document, appelé le bordereau, fut comparé à des échantillons d’écriture de Dreyfus, après que le commandant Armand du Paty de Clam lui eut dicté un texte à recopier. Sur cinq experts consultés, seuls trois estimèrent que les écritures étaient similaires.

La presse s’empara de l’origine de Dreyfus et remit en question sa loyauté : était-il avant tout français ? Allemand ? Ou faisait-il partie d’une "conspiration juive internationale" ?

Malgré l’absence de preuves plus solides, Dreyfus fut arrêté le 15 octobre 1894. En novembre, le ministre de la Guerre, le général Mercier, déclara publiquement qu’il détenait des preuves irréfutables de la culpabilité de Dreyfus. Le procès se déroula à huis clos, et des documents falsifiés furent présentés aux juges. Dreyfus fut condamné à la déportation à vie.

Le 5 janvier 1895, lors d’une cérémonie publique, Dreyfus fut dégradé : ses galons et boutons furent arrachés, son sabre brisé.

L’enfer de l’île du Diable

Conformément à sa peine, Dreyfus fut déporté à l’île du Diable, une ancienne colonie de lépreux située au large de la Guyane française. Il y vécut dans une cabane en pierre, entourée d’un mur haut, partageant son espace avec des scorpions et des vermines. Enchaîné pendant de longues périodes, il mangeait des repas avariés dans des boîtes de conserve rouillées.

Dreyfus passa 1 517 jours sur cette île, du 13 avril 1895 au 9 juin 1899. Ignorant l’agitation qui régnait en France autour de son affaire, il resta un prisonnier modèle.

Combat pour la vérité

En France, la famille Dreyfus luttait sans relâche pour sa libération, en dépit du déchaînement de la presse sur le cas Dreyfus. Des journaux comme La Libre Parole d’Edouard Drumont, publiaient sur une base quotidienne des caricatures antisémites ordurières. Si au départ, l’opinion publique était largement antidreyfusarde – l’antisémitisme aidant –, des soutiens commencèrent timidement à émerger.

En mars 1896, les services de renseignement français découvrirent un nouveau document dans la même ambassade allemande. Ce papier promettait de nouvelles livraisons de secrets militaires français. L’écriture était identique à celle de la note qui avait servi à condamner Dreyfus. Or, Dreyfus étant emprisonné sur l’île du Diable à ce moment-là, il ne pouvait en être l’auteur !

Les experts en écriture attribuèrent cette fois l’écriture au commandant Walsin-Esterhazy, un officier connu pour ses dettes de jeu. Malgré des preuves accablantes, Esterhazy fut acquitté, l’armée préférant protéger l’un des siens. Esterhazy s’enfuit en Belgique, puis à Londres.

J’accuse

L’affaire Dreyfus devint un scandale national. La presse se déchaîna, publiant des éditoriaux de chaque côté du débat. L’écrivain Émile Zola publia alors une lettre ouverte au président de la République intitulée "J’accuse", en première page du journal L’Aurore. Il accusa le gouvernement et l’armée d’avoir condamné Dreyfus sur des bases fallacieuses et dénonça la trahison de l’humanité en exploitant l’antisémitisme pour détourner l’attention des échecs politiques.

L’article eut un immense retentissement – 200 000 exemplaires furent vendus rien qu’à Paris. À sa suite, Zola fut poursuivi pour diffamation et condamné.

Pendant ce temps, le tribunal militaire demanda au colonel Henry de fournir ses prétendues preuves secrètes contre Dreyfus. Il fut alors découvert que ces documents n’étaient que des faux maladroits. Le colonel Henry fut emprisonné et se suicida peu après.

Le nouveau procès

Dreyfus fut rapatrié de l’île du Diable pour être rejugé. Lors de ce second procès, les responsables militaires et la presse catholique royaliste firent des déclarations ouvertement antisémites, allant jusqu’à avertir que les Juifs risquaient une extermination de masse.

Malgré ces pressions, Dreyfus bénéficia cette fois de preuves solides en sa faveur, incluant les faux du colonel Henry et les écrits attribués à Esterhazy. Cependant, après moins d’une heure de délibération, le tribunal militaire déclara de nouveau Dreyfus coupable, tout en réduisant sa peine à 10 ans de réclusion pour "circonstances atténuantes".

L’indignation fut immédiate, tant en France qu’en Europe occidentale. Dans un souci d’apaiser l’opinion publique, le président de la République, Émile Loubet, accorda un pardon présidentiel. L’acquittement complet de Dreyfus n’interviendra que 7 ans plus tard.

Le tournant

L’Affaire Dreyfus fut un tournant dans l’histoire du judaïsme européen. Certains furent stupéfaits qu’un tel événement puisse se produire en France, pays censé être celui des droits de l’homme. Le fait que l’opinion publique et des membres influents du clergé et de la noblesse aient perçu Dreyfus – Juif assimilé – comme un étranger montrait qu’en dépit de l’émancipation, l’assimilation en laquelle tant avaient placé leurs espoirs n’était qu’un leurre.

À noter : non loin de l’École militaire, vivait un certain Juif autrichien du nom de Théodore Herzl. Correspondant viennois à Paris, Herzl couvrit l’Affaire Dreyfus et assista même à sa dégradation publique. Outré de l’antisémitisme décomplexé qui s’affichait, ce Juif assimilé admit lui aussi que l’émancipation n’avait pas d’avenir. L’Affaire Dreyfus le poussa à envisager et à promouvoir une autre voie : celle du nationalisme juif, qui allait donner naissance au sionisme politique et, finalement, à l’État d’Israël.

2 commentaires