« Et la vie de Sarah fut de 100 ans, et 20 ans, et 7 ans, ainsi furent les années de la vie de Sarah. »

Étrange formulation.

Et les commentateurs de nous dire, que cette façon de scander les centaines, les décimales et les unités, vient nous apprendre que chaque période de sa vie, fut « parfaitement remplie ». D’ailleurs, l’épouse d’Avraham ne décédera que lorsque la relève sera assurée, et que Rivka, sa future belle fille, verra le jour. Alors seulement, Sarah fermera les yeux. Pas d’interruption entre l’une et l’autre, et alors qu’une flamme vacille, une autre immédiatement s’allume, alimentée au même foyer, pour continuer d’éclairer les pas des générations à venir par leur indispensable sagesse.

La mère juive a toujours été, avant même la synagogue et la maison d’étude, le roc dans la tourmente, l’assurance de sécurité des siens et ce, déjà dans la nuit de l’exil égyptien.

Elle fut dans le vieux monde (en Orient comme en Europe) la figure de proue de sa famille, travailleuse, pieuse, dévouée, chaleureuse, entreprenante, heureuse de son foyer, créative et énergique. C’est sur elle qu’on peut compter dans toutes les situations, ministre de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, et même du Trésor, comme nous le dévoile le Roi Salomon dans son poème Echet ‘Haïl, qui lui fut directement inspiré par la personnalité exceptionnelle de sa mère, Bat Chéva.

La place de la mère dans le judaïsme est fondamentale. Sans elle, pas de continuité, puisqu’elle détermine la judéité de l’enfant. C'est-à-dire que la mère est le seul canal possible de transmission de la religion juive (à moins de se convertir) et la pièce maîtresse de l’édifice judaïque. Elle ne donne pas seulement la vie, mais aussi l’identité confessionnelle à sa descendance. Impossible en tout cas de la reléguer aux oubliettes de la cuisine et des tâches ménagères, car sans elle, rien n’arrive et elle le sait. Elle est « LE passeur », de façon structurelle.

Quelque chose bascule

Celle qui assura pendant 3000 ans la pérennité de son peuple, inculquant aux siens les valeurs juives immuables, va soudain vers la fin du 19ème siècle, et le début du vingtième, devoir gérer l’énorme « challenge » qui se présente à elle et encaisser « le choc des cultures » qui risque d’ébranler sa famille et son patrimoine. Car la cellule juive se déplace géographiquement, quittant les terres de pogroms et d’insécurité, mettant le cap vers de nouveaux horizons qui, on l’espère, assureront une certaine stabilité économique et existentielle à la maisonnée.

La Yiddishe Mame encensée pour ses qualités et son courage, arrivée à Ellis Island en 1880, de Lituanie ou de Pologne, avec ses Kinderle, son foulard et ses bougeoirs de Chabbès, va être soudainement projetée dans le Nouveau Monde avec tous les défis que son arrivée dans la Goldene Medine implique.

Plus tard, en France cette fois, dans les années 50, nos mères et nos grands-mères quittent l’Afrique du Nord, cocon de valeurs sûres, de références connues, et mettent le pied sur le sol de Paris, ô combien différent d’Alger, de Tunis ou de Casa. Ces villes de soleil, si rassurantes, si accueillantes, si familières, font soudain figure de petits villages, comparées à la capitale embrumée et froide, tellement anonyme, même si on y parle la même langue.

Là aussi, la gageure va être de taille.

De la Yiddishe Mame à la Mère juive

Ces pérégrinations, accompagnées d’une réadaptation obligée aux valeurs ambiantes ont, c’est certain, modelé différemment la femme juive. Si la première génération a tenu le choc, la deuxième, née dans le pays d’accueil et parlant couramment la langue, va se fondre avec plus ou moins de bonheur dans les nouveaux paysages de la société occidentale. Elle va souvent croire que son entrée définitive dans les nouvelles normes du pays devra obligatoirement se payer par l’abandon partiel ou total de la pratique, ne voyant pas de compromis entre tradition et modernité.

Les valeurs morales et religieuses que les anciens transmettaient naturellement par le passé se sont souvent transformées chez les enfants, en un folklore désuet, facultatif. En fait, les pieds dans les anciennes valeurs, et le reste du corps projeté en avant, dans ce qu’elle croit être le progrès, la femme juive est en éternelle tension, comprenant intuitivement les dangers du nouveau monde, mais ne pouvant plus faire - ce qu’elle croit être - marche arrière vers la tradition.

C’est à ce moment, à la fin des années 50, que des auteurs et des écrivains, tous laïcs, à majorité ashkénaze, tous ayant « réussi » selon le vœu maternel, vont dépeindre dans leur œuvre littéraire et cinématographique, leurs déboires face à leur mère.

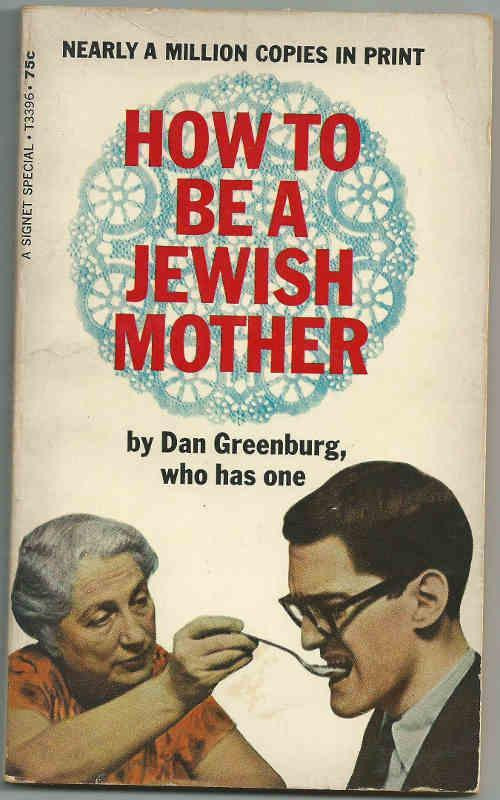

Pour la première fois en 1964, dans le livre de Dan Greenburg, « How to be a Jewish Mother », ce terme de « mère juive » apparaît avec une connotation péjorative. Traduit en français, porté au théâtre, les répliques tournent autour du sempiternel cliché : « Si tu ne …, je meurs », ou « Tu ne m’aimes pas, car si tu m’aimais... ». Le concept est donc né il y a 58 ans outre-Atlantique, et s’est très bien vendu, puisqu’il fut la meilleure vente d’un livre de non-fiction en 1965 aux USA.

Philippe Roth, l’écrivain américain, dans la même veine, soutiendra en 1969 que le fils d’une mère juive ne peut grandir au-delà de ses 15 ans, et Woody Allen la met en scène en 1989 dans « New York Stories », planant sur un nuage, déifiée, omniprésente, observant son fils aimé comme via une caméra de surveillance.

En France, lorsque Goscinny, Juif ashkénaze assimilé, invente « Ma Dalton », il s’inspire sans aucun doute d’un personnage connu dans son enfance. Ses personnages féminins, comme Bonnemine, la femme du chef, les matrones romaines, et les femmes de l’ouest, hautes en couleur, laissent toutes - c’est indiscutable - apparaître des femmes fortes, un brin hystériques, dominatrices et craintes par leurs fils et leurs maris.

Bedos et Marthe Villalonga incarneront le tandem mère/fils avec l’accent de « là-bas ». Elle, lui faisant « la honte » devant ses amis, l’incriminant, le culpabilisant, l’infantilisant, le laissant lui, désarmé, humilié, incapable de sortir du rôle d’éternel petit garçon qu’elle l’oblige à jouer, même s’il est devenu PDG ou chef de projet à la NASA. Tout le monde rigole, mais le spectacle est navrant.

Ces mères vont cristalliser sur leurs fils leurs attentes, leurs espoirs, mais en les figeant dans les scénarios faciles, prêts à consommer de la réussite matérielle et de la vitrine sociale, exsangues de toute respiration spirituelle. Ça donnera : « Mon fils est médecin », « Mon fils a réussi », « C’est mon fils, là-bas, l’avocat… ». Mais simultanément aussi, le prix à payer : « Oye, ma belle fille est non-juive… »

Jamais paralysantes

Il y a, c’est indéniable chez nos mères bibliques, ce souci constant de transmission du flambeau à leurs enfants, de responsabilité envers l’Histoire du peuple juif qui va passer par elles avec amour, dignité et dévouement.

Nos Matriarches, ont toutes été des tremplins pour leurs fils, jamais paralysantes, ne les empêchant nullement une fois devenus des hommes de prendre épouse et de quitter le giron familial, pour devenir les personnages de la Torah que nous connaissons. Ce sont des femmes perspicaces qui manœuvrent dans les coulisses pour protéger et placer « leur poulain » à la bonne place. Ce n’est pas ici une question de favoritisme, de « mon fils est le meilleur », mais parce que le déroulement de l’Histoire en dépend, parce que les enjeux sont cosmiques et les forces du mal sont à l'affût, et parce qu’elles sont sûres d’elles, la prophétie les habitant.

Car l’idéalisation du fils devient stérile et même grotesque, une fois vidée d’un élan spirituel.

En cela, notre génération est un bonheur : hissées sur notre 21ème siècle, nous avons vue prenante sur les hauteurs et les erreurs de l’amour maternel, ses transformations à travers les siècles et les pièges à éviter.

Sans donner à nos enfants un message identitaire fort et sans compromis, une respiration spirituelle intense, un but transcendant, nous risquons fort, nous aussi, de les étouffer en vase clos, dans notre si douce, mais si dangereuse tendresse.

12 commentaires

Vous n'avez pas compris la vie de gad elmaleh n'engage que lui mais qd des autres juifs pensent qu;ils ai permi de rentrer dans des eglises - et il y en a eu malheuresement croyez moi - il convient de remettre les [...] lire la suite du commentaire

C'est vrai, vous avez raison. Il faut savoir se mouiller pour la [...] lire la suite du commentaire

Non ca ne suffit pas, meme au risque de ne pas plaire au monde il faut savoir se mouiller et [...] lire la suite du commentaire

Une main a été tendue, espérons qu'elle ne reste pas dans le vide..... On se comprend !

Malheureusement il y en a un ds la communauté juive qui s'est choisi une autre mère pas de chair et de sang mais une statuette aux yeux figes.

On attend tj la réaction ou un post de torah box qui ne vient tj pas [...] lire la suite du commentaire